El pasado mes de octubre tuvo lugar en Berlín el taller Allied Grounds organizado por Berliner Gazatte, en el que activistas climáticos, sindicalistas, artistas, agentes culturales y académicos/as nos juntamos para reflexionar y debatir en torno a los efectos y consecuencias políticas del cambio climático. Durante tres días de trabajo intensivo, y con el objetivo de explorar estos “terrenos aliados” que preconizaba el título del encuentro, se abrió el reto de cooperar y aprender de personas procedentes de diferentes contextos sociales, culturales y ámbitos geográficos dispares. En una suerte de mini-cumbre del clima organizada desde abajo, se imaginaron y prototiparon alternativas e iniciativas para hacer frente a una realidad compleja y con consecuencias muy dispares. El encuentro se articulaba bajo una hipótesis interesante: todas y todos somos “trabajadores climáticos”. Es decir, nuestros hábitos de consumo, estilos de vida, regímenes de producción, formas de organización social, etc. contribuyen de diferentes maneras y escalas a producir una cosa llamada “clima”. Con esta idea, y como escribe Max Haiven, nos instaban a iniciar una investigación colectiva en torno a “la dimensión ecológica del trabajo y los medios de producción como herramientas que están al servicio de la producción del clima”. De esta forma el clima no se presentaba como un fenómeno natural externo a la actividad humana sinó como una realidad interdependiente de los modelos de producción y formas de vida desarrolladas en la tierra.

Esta hipótesis, que busca escapar de sentimientos de culpa personales o la sensación de impotencia individual, parte de la premisa de que el auge del capitalismo como modelo hegemónico de organizar la producción y la cooperación social tiene una consecuencia clara: la crisis climática que está poniendo en jaque la vida en el planeta tierra. El capitalismo funciona a base de extraer beneficios a través de abaratar la vida humana y los recursos naturales. Para conseguirlo pone en riesgo la existencia de humanos y no-humanos que ven cómo se complica el acceso a recursos básicos. En este contexto han proliferado modelos de producción extractivistas que saquean entornos medioambientales, colapsan recursos y agotan precipitadamente formas de vida. De esta forma la idea de trabajo y sus formas de organización tienen consecuencias directas sobre el medio en el que vivimos y por ello están estrechamente vinculados a los fenómenos climáticos que nos asolan.

Desde esta premisa, entender el cambio climático como una consecuencia de la organización del trabajo, se hace evidente la necesidad de integrar las luchas sindicales con las demandas medioambientales. Entender que las migraciones causadas por la desaparición de recursos son consecuencia de las políticas de producción que han sostenido el desarrollo económico de ciertos países. Que muchas crisis sociales se están agudizando debido a los problemas derivados de la falta de acceso a agua, alimentos o recursos. Es decir, como ya intuyeron los ecofeminismos y movimientos ecologistas del Sur Global, se hace necesario considerar la interdependencia de las luchas por dignificar y mejorar las condiciones laborales con el derecho a la migración de refugiados climáticos. Los proyectos de recuperación de entornos medioambientales con los procesos de recuperación de fábricas. Los proyectos horizontales y sostenibles que buscan recuperar modelos de producción de alimentos con las iniciativas por desprecarizar las vidas de las personas. Es decir, pensar modelos de transición ecológica que no ahonden en las desigualdades económicas presentes sino que puedan articularse desde una perspectiva de clase. Clima, trabajo y vida son realidades que no se pueden separar.

Recientemente en una conversación entre Yayo Herrero y Rubén Martínez se debatían y ahondaban en las razones por las que tradicionalmente los sindicatos no se han presentado como grandes aliados de las luchas medioambientales. En parte esto es debido a que cuando nació el sindicalismo la concepción del planeta como una fuente inagotable de recursos aún no estaba muy presente. La importancia de acercar estos ámbitos de transformación, el trabajo y el medioambiente, se está haciendo cada vez más evidente. La aparición de figuras retóricas como la de “trabajadores climáticos” sirve para detonar esta necesidad y abrir la reflexión en torno a cómo se pueden integrar proyectos que nacen de necesidades diferentes pero que en la actualidad están cruzadas por el mismo problema. Medioambiente, clase, desigualdad. Paradigmas que especialmente en el Norte Global se han trabajado y combatido por separado pero que en la actualidad se nos presentan como problemas densamente imbricados. Que nos obligan a pensar en solidaridades más-que-humanas. Que nos obligan a pensar nuevos relatos y estrategias de trabajo que articulen y enreden realidades que hasta ahora se percibían distintas.

Como humanos, tenemos un conjunto de capacidades epistémicas que son inherentemente limitadas. Operamos bajo un marco de comprensión de la realidad heredado de la ilustración que ha forjado y definido la modernidad europea. Este marco tiende a fragmentar el mundo en categorías y lo analiza a través de disciplinas de conocimiento que a menudo carecen de compatibilidad. Hemos internalizado formas de pensamiento que separan a las personas de las cosas, perpetuando una dicotomía entre la cultura y la naturaleza, lo humano y lo no humano, lo racional y lo sensible, y los objetos de los datos que generan. El capitalismo y sus formas de funcionamiento internalizan y operan sobre este modelo. Normaliza y opera sobre modelos de pensamiento que consideran que comprender implica ejercer dominio. Hemos llegado a creer que el conocimiento es una forma de controlar el mundo. Sin embargo, estamos comenzando a despertar de la euforia generada por la Ilustración y la idea de que todo podía ser conocido, explicado y dominado. Ahora nos encontramos en la resaca de la modernidad, donde empezamos a comprender que el mundo en el que pensábamos vivir, basado en una visión causal y determinista, es en realidad mucho más complejo, incierto y raro de lo que habíamos imaginado. Habitamos la resaca de la euforia desatada por el desarrollismo y extractivismo, con la consiguiente idea de crecimiento económico ilimitado.

El humanismo ha situado una idea muy particular de lo humano en el centro de todas las cosas. Todo el pensamiento post-ilustrado ha puesto al mundo en relación a ciertos seres humanos, generando con ello relaciones de poder piramidales que aún estamos intentando deshacer. Se ha definido un mundo cuál escenario que ciertos sujetos pretendían dominar y explotar a su antojo gracias a la constelación intencionada entre la razón instrumental, el capitalismo y el determinismo tecnológico. Como si el sueño de Bacon y su nuevo órgano se hubiera hecho realidad, los humanos hemos heredado la ficción de estar ligeramente por encima del planeta que habitamos. Como si nuestra capacidad de entender nos elevara sobre el mundo que estamos haciendo inteligible. La ontología, es decir, la pregunta sobre lo que somos, parecía poder ser respondida sin tener en cuenta el mundo material en el que vivimos y que nos atraviesa de múltiples maneras.

En nuestro imaginario colectivo se ha fraguado la idea de la independencia del sujeto del medio que habita. La gran disociación colectiva. Cuál “hombres de Vitrubio”, se pensaba que la realidad tenía que estar diseñada a nuestra medida. Esta ontología centrada en el sujeto nos ha hecho sentir poderosos, especiales y excepcionales, llevándonos a pensar que el mundo de los objetos que nos rodea estaba y estaría siempre a nuestro servicio. Se creía que los modos de vida extractivistas derivados de esta forma de entender la realidad podrían continuar indefinidamente. Se creía que el mundo y sus elementos, como animales, plantas y otros objetos, siempre estarían a nuestra disposición. Es en este contexto, si queremos crear nuevas formas de alianza y de cooperación para combatir a un problema ingente y complejo en el que es imprescindible explorar ontologías otras. Relacionales. Descentradas. Más-que-humanas. Creativas y raras. Esto obviamente debería concretarse a través de nuevos modelos de producción-vida en la tierra.

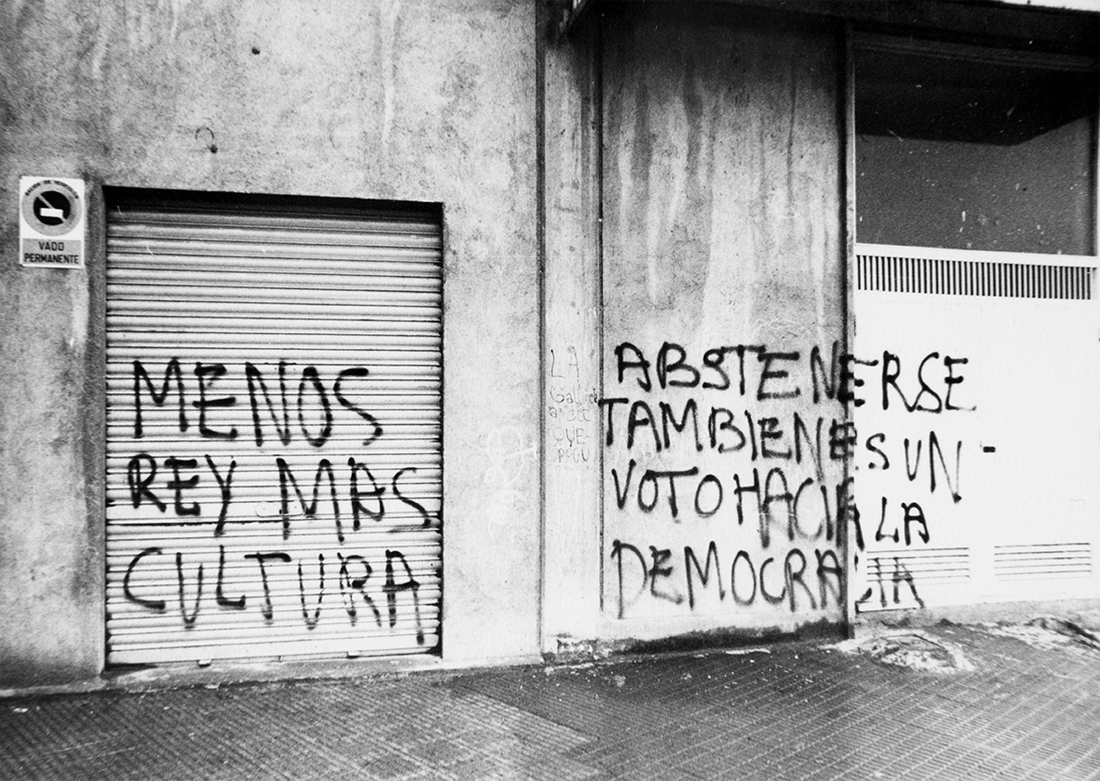

El arte y las prácticas culturales tienen un papel a jugar en este proceso, como sostiene con elocuencia Pierre Charbonnier, “para que una realidad exista primero debe ser representada”. En términos parecidos escribe Jaime Vindel que los imaginarios culturales “han jugado un papel activo en la configuración de las cosmovisiones industriales. El despliegue de la modernidad fósil entrañó una dimensión específicamente estética y cultural que no se puede reducir a los aspectos metabólicos y sociopolíticos que condicionaron el nuevo modo de producción”. Lamentablemente gran parte del arte y de la producción cultural siguen centradas sobre sí mismas. Están al servicio de perpetuar imaginarios de clase media aspiracional en los que en ocasiones opera la culpa pero nunca la rabia. En los que se puede hablar de sostenibilidad o decrecimiento pero nunca de sabotaje o de anticapitalismo. El arte contemporáneo y gran parte de las prácticas culturales, en lugar de ayudar a enredar, a crear nuevas cosmovisiones y marañas, siguen estando al servicio de crear relatos evasivos o catrastrofistas. Ahondan en imaginarios emotivistas y particularistas que no hacen más que centrar más al humano sobre sí mismo. En ese sentido fomentan a que aumente la eco-ansiedad y no a vislumbrar nuevos espacios y formas de conflicto capaces de vincular trabajo-medio-subjetividad y vida.

Sostiene el filósofo Timothy Morton que el arte en muchas ocasiones puede y debe devenir una forma válida de conocimiento. O por lo menos igualmente válida que las ciencias sociales, humanas o naturales. El arte nos ofrece formas de acceso al mundo fenoménico que pueden complementar y enriquecer nuestra comprensión de la realidad. En ese sentido nos invita a explorar las verdades parciales que pueden arrojar las experiencias estéticas de la realidad. Nos invita a escapar del alarmismo y de la culpa que impregna gran parte de los discursos en torno a la crisis climática. Desde esta perspectiva Morton, para hacer frente al problema climático, nos invita a dejar de enredarnos en un mundo de datos, de estadísticas, de la objetividad y del pensamiento crítico, para vincularnos con el mundo desde lo sensible. Desde el arte. Cuando los estudios, informes y diagramas estadísticos que han aportado con rigor y exactitud las entidades científicas no logran movilizar ni transformar nuestras perspectivas, debemos pensar en otros relatos e imaginarios para sentar las bases para estos terrenos aliados. Fortalecer los cruces entre arte y ciencia. Entre saberes heterogéneos. Por ello el filósofo nos invita a aprender a habitar un mundo que se abre y escapa cada vez que intentamos aprehenderlo. A crear nuevos lenguajes e idiomas que faciliten nuevas articulaciones. Que nos permitan sentir y atender a aquellas voces y lamentos que no hemos podido percibir hasta ahora.

Esto nos llevará irremediablemente a aprender a percibir temporalidades más-que-humanas. A sintonizar con los mundos que están por venir. A entender ciclos y fenómenos que escapan a los tiempos humanos y nos sumergen en magnitudes descomunales. Al fin y al cabo, para Morton, conocer es casi sinónimo de sintonizar. De aprender a abrirnos y dejarnos afectar por los objetos que nos rodean. Para el autor, el arte nos ayuda a devenir mundo. Pinchando la burbuja del excepcionalismo humano, podemos reconocer que siempre fuimos parte de un mundo más-que-humano. El arte desde esta perspectiva no es idealista sino una práctica profundamente materialista. Nos obliga a sintonizar, reconocer y vincularnos con el mundo que siempre fuimos. Aun así, gran parte de la producción artística o cultural contemporánea está centrada en el repliegue del sujeto sobre sí mismo. En lugar de contribuir a descentrar el humano lo sigue reificando en la excepcionalidad y singularidad. Sigue creando narrativas e imaginarios en los que el humano está por encima de las cosas.

Pese a la complejidad que supone, encuentros como el reciente Allied Grounds nos obligan a horizontalizar saberes. Nos invita a buscar estos espacios de alianza entre campos de trabajo, activismo y lucha que se han considerado distintos. Nacen con el objetivo de crear espacios de cooperación inter-lucha, inter-disciplina, inter-clase. Pese a la dificultad que supone, este tipo de encuentros ponen en diálogo perspectivas y formas de activismo diferentes. Si todas y todos somos trabajadores climáticos, es importante pensar en qué formas de organización, que estrategias y qué imaginarios de deseo se pueden construir de forma colectiva con el fin de hacer frente a las consecuencias de los modelos de producción hegemónicos. Cómo creamos relatos que vinculan los modelos de producción con las consecuencias climáticas sin hacerlo y sin basarlos en la responsabilidad individual. Cómo escapar de la creencia que el mercado o las nuevas tecnologías van a encontrar soluciones rápidas y efectivas a los problemas que han contribuido a crear. Cómo pensar estrategias de transición verde desde una perspectiva de clase. Cómo hacerlo sin que el precio real de la transición lo paguen países pobres o quienes ya están sufriendo las consecuencias de los modelos de explotación extractivistas y coloniales. Cómo hacerlo sabiendo que la coalición de aliados para hacer frente a esta coyuntura ha de ser amplia y heterogénea. Cómo hacerlo evitando el fuego amigo. Cómo hacerlo para que cuando gritemos, “trabajadores climáticos ¡uníos!”, no nos dejemos a nadie atrás. Que nada ni nadie se quede fuera. Tanto a humanos como a no-humanos. Tanto a los que se parecen a nosotros como al mundo más-que-humano del que siempre fuimos parte.