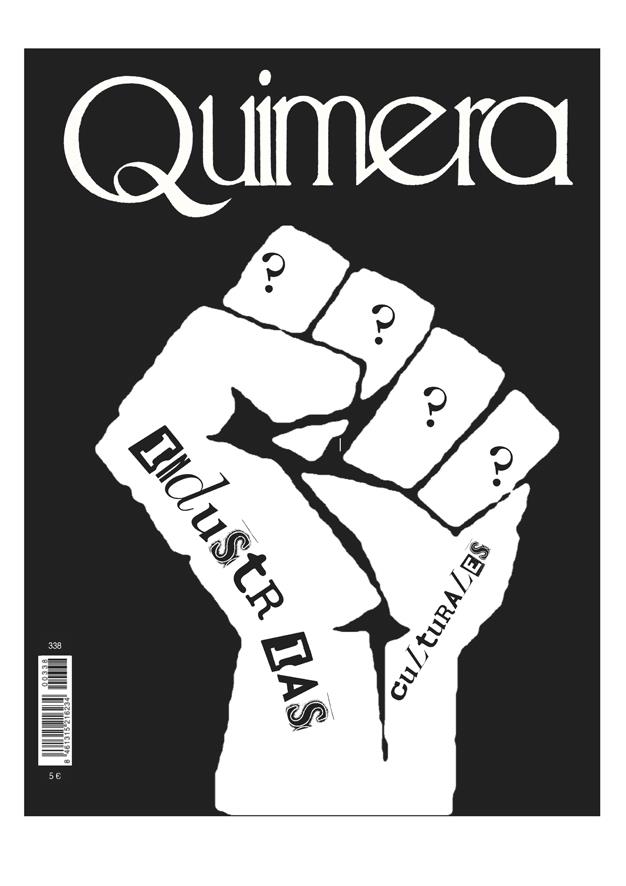

A continuación mi contribución al número 338 de la Revista Quimera, Febrero 2012.

Facebook, Myspace, IPod, Bill Gates

Smith and Wesson, NRA, Firewater, Pale Face

Dimebag, Tupac, Heavy Metal, Hip-Hop

I am What you fear most

I am What you need

I am What you made me

I am The American dream

“The Pride” Five Finger Death Punch

Un mundo de pequeñas empresas

Tras el magnífico trabajo que realizó Michel Foucault en el que analiza los orígenes del pensamiento neoliberal y sus diferentes materializaciones, presentado en un conjunto de charlas ahora publicadas bajo el título “Nacimiento de la biopolítica”, se hace casi imposible disociar la figura del emprendedor de una serie de discursos liberales y modelos de subjetividad que se han forjado a lo largo de los siglos XIX y XX y que en estos momentos tienen un papel hegemónico tanto en el plano político como en el económico. Recordemos que desde el liberalismo se denunció el poder de los Estados y la regulación económica bajo el argumento de que eran los principales obstáculos que impedían que la autorregulación de los mercados se culminara con éxito. Presumiblemente la mano invisible debe ser libre para poder llevar a cabo con solvencia su labor providencial. El neoliberalismo recupera esta tradición y va más allá al situar la competición, la desregulación y la libertad como ejes centrales que guían la economía estableciendo estas categorías como valores inalienables. Es en esta visión de la sociedad entendida como un escenario en el que las diferentes empresas compiten entre sí con el objetivo de maximizar sus beneficios y labrarse un porvenir disfrutando de su libertad para poder “triunfar”, donde se encuentran los orígenes del fenómeno que quiero analizar a continuación: el sujeto-marca, es decir, la emergencia de un sujeto empresarial que exacerba la producción de marca como una estrategia para insertarse en la economía pero también como una nueva forma de estar en el mundo. Más concretamente me centraré en entender la importancia de este proceso cuando acontece en el ámbito de la producción cultural contemporánea y afecta a las diferentes maneras de construir relaciones entre la economía y la cultura.

De acuerdo con Foucault, la lógica que transforma a los sujetos en empresas es una forma de poder que subyace al modelo de gobierno implícito en la ideología neoliberal. El Estado no tiene por objeto «construir un tejido social en el que el individuo esté en contacto directo con la naturaleza, sino que ha de construir un tejido social en el que los elementos que lo componen adopten la forma de la empresa» (2008: 148). Y sigue, «creo que esta multiplicación de la forma empresa dentro del cuerpo social es un punto elemental de la política neoliberal. La cuestión es convertir el mercado, la competencia y por lo tanto la empresa en lo que podríamos denominar el poder formativo de la sociedad» (2008: 148). Según el credo neoliberal, la sociedad ya no está formada por sujetos sino que está compuesta por una multitud de empresas (o emprendedores) que son las encargadas de articular el tejido social, dar forma al espacio público y producir riqueza. El economista estadounidense adscrito a la universidad de Chicago Gary Becker (1964), contribuyó a definir la noción de auto-empresa que analiza Foucault al introducir la noción de capital humano. Para Becker todo ser humano es un sujeto calculador que se enfrenta a los diferentes mercados (laborales, financieros, de mercancías, etc.) realizando una labor constante de cálculo en torno a lo que puede invertir, ganar o perder, al participar en las diferentes formas de transacción que acontecen en los mercados. Este sujeto nunca se enfrenta con los bolsillos vacíos al mercado, siempre puede movilizar e invertir una serie de activos que ha ido atesorando desde el día de su nacimiento: sus saberes, sus experiencias, sus contactos, sus intuiciones o sus redes sociales forman parte de los recursos de los que dispone y que sabe poner en circulación. Estos activos, que Becker define como “capital humano”, pueden ser cruciales en la carrera de cualquier trabajador/a, por esta razón el sujeto debe invertir constantemente en incrementar sus conocimientos, mejorar sus aptitudes, expandir sus redes sociales y en definitiva, evaluar y monetizar diferentes aspectos de su vida y existencia. Así el emprendedor/a, el sujeto/empresa a través de su actividad empresarial sitúa el valor económico como centro y brújula de todo su sistema de valores, instrumentaliza sus redes sociales y amistades para alcanzar logros en los circuitos económicos, y en definitiva, borra la frontera entre su vida privada y su actividad empresarial.

Según sostienen teóricos neoliberales, el sujeto se comporta como lo haría una empresa y se enfrenta a sus pares de la misma manera: de forma estratégica, calcula los posibles beneficios y pérdidas que se desprenden de la interacción y busca ante todo defender sus intereses. De esta manera, surge lo que denominamos el sujeto-empresa, el empresario de sí mismo, el emprendedor que compite en el mercado por mantener su nicho y hacer viable su existencia. Obviamente este proceso no ha acontecido de espaldas a marcos institucionales y sin el auspicio de políticas de promoción, que han sido determinantes a la hora de crear la figura del emprendedor/a tal y cómo la conocemos hoy en día. En un trabajo anterior he estudiado cómo se ha ido construyendo el discurso en torno al emprendizaje en cultura en el Estado español y qué tipo de dispositivos e instituciones se han creado para propiciar este fenómeno (Rowan, 2010). A lo largo de los últimos años se ha edificado una densa arquitectura institucional compuesta de incubadoras, planes de promoción, oficinas de información, eventos, charlas y talleres, líneas de financiación o espacios de co-trabajo, que complementada con programas de televisión, eventos públicos, películas libros y revistas, han impuesto un modelo empresarial muy específico en el campo cultural: la figura del emprendedor/a cultural. Este proceso ha venido acompañado por importantes cambios en las políticas públicas y los discursos que las sustentan. Un ejemplo de esto es la escisión entre la tradición que considera que el acceso a la cultura debe ser un derecho básico de la ciudadanía garantizado por el Estado versus quien considera que la cultura es un recurso que hay que aprender a explotar y promover como tal. Por primera vez las políticas culturales se diseñan siguiendo fines económicos y la cultura se valida dependiendo de su capacidad de crear riqueza o empleo. Esto tiene consecuencias directas en el tipo de proyectos o iniciativas que se promueven, las prácticas culturales más experimentales o minoritarias padecen una constante pérdida de recursos y visibilidad. De forma paralela desde las diferentes administraciones se deja de hablar de subvenciones y ayudas para hablar de inversión pública, intentando de esta manera promover dinámicas de carácter económico en el que el riesgo y la sostenibilidad se tornan elementos centrales de las prácticas culturales.

Sujetos-Marca

El origen de este proceso de fusión entre la economía y la cultura que tiene lugar actualmente en el Estado español, se encuentra en Reino Unido cuando durante el gobierno de Tony Blair bajo el epígrafe “industrias creativas” se puso en marcha un ambicioso plan para promover el crecimiento de pequeñas empresas culturales y se articularon un gran número de políticas destinadas a fomentar el emprendizaje en cultura. Este sector emergente caracterizado por la “creatividad individual” y por “generar riqueza y empleo a través de la explotación de la propiedad intelectual”, ponía a los emprendedores culturales en el centro mismo de los procesos de crecimiento económico de la nación. El modelo básico que sustenta a las industrias creativas es muy claro, consiste en capturar los flujos creativos y extraer valor económico de los procesos cooperativos que acontecen en el espacio de lo social. La propiedad intelectual es un elemento central de esta lógica puesto que es el marco legal que dota de autoría a ideas que se han creado gracias a concatenaciones de palabras, sensaciones e imágenes que circulan sin parar en lo que algunos han definido como cuencas de cooperación social (Lazzarato, Corsani, Negri, 1996). Dentro de este contexto, y no sin poner cierta resistencia, emerge la constelación de microempresas y trabajadores/as autónomas que conforman este sector.

A continuación me centraré en una de las facetas menos estudiadas de este proceso de empresarialización de si mismo que es el emprendizaje: la aparición de sujetos-marca, es decir, personas que son empresa hasta sus últimas consecuencias. El sujeto-empresa es aquel que aprende paulatinamente a implementar y a hacer suyas diferentes estrategias de mercado, y a moverse en un entorno poblado por otras empresas, la producción de una marca fuerte que le representa es tan sólo una consecuencia de este proceso. Así, el emprendedor explota todos sus activos, es decir, sus saberes, sus contactos, sus redes, sus intuiciones y sus afectos y se convierte prácticamente en una máquina cuyo objetivo es aumentar la productividad y competir en el mercado con otras formas empresariales. Debe poner su cuerpo a trabajar y depende de su capacidad para autogestionarse lo que le hace viable o no como modelo empresarial. Como cualquier empresa debe aprender a producir una constelación de signos, elementos visuales, discursos propios y rasgos identitarios que le diferencien de sus competidores y ayuden a su identificación. Es entonces cuando se empieza a producir el sujeto-marca, es decir, se genera un interfaz capaz de mantener de forma sostenida al sujeto-empresa en la esfera pública. La marca es la condensación del valor del sujeto-empresa, es el punto en el que sus activos se exponen al escrutinio de sus posibles clientes y potenciales competidores.

Como bien explica Lury (2004) la marca nunca constituye un elemento transparente, como cualquier interfaz comprime una cantidad variable de elementos heterogéneos y en cada momento modula la información que proyecta hacia el exterior. A través de los diferentes elementos que la componen (logotipos, jingles, colores, olores, sonidos, tipografías, etc.), articula una suerte de espacio de marca (brandspace) por el que circulan los objetos y mercancías que tratan de vender las diferentes empresas. El sujeto-empresa también necesita construirse un espacio dentro del espectro simbólico puesto que la propia presencia ya es una fuente de valor para su marca. El valor simbólico, que siempre ha sido crucial en el campo de producción cultural -como bien argumentó Bourdieu- , adquiere ahora unos mecanismos optimizados para su construcción y diseminación, y por lo tanto resulta imprescindible analizar el auge del sujeto-marca para entender las recientes transformaciones en el campo cultural. Para ello se puede servir de diferentes herramientas y tecnologías de la comunicación como los blogs, cuentas de Twitter y de Facebook y otras redes sociales que sirven para construir la identidad digital de la marca, y al mismo tiempo sirven para promocionarse dentro de los espacios de validación social de la cultura: inauguraciones, saraos, presentaciones, conferencias, etc. De esta manera su cuerpo deviene la barrera última que distancia a la empresa de sus clientes, el cuerpo es el propio interface de la marca. Es por esta razón por la que en ocasiones se hace muy complicado separar lo público de lo privado, lo íntimo de lo social, la realidad de lo que se busca proyectar. La necesidad de regular lo que la marca comunica implica un proceso de regulación, es decir, es necesario hacer un trabajo constante de evaluación en torno a qué emociones se exteriorizan y cuáles no, qué ideas se pueden formular en público y cuáles no, qué comportamientos son deseables y cuáles no. En este sentido la marca puede terminar siendo un marco de contención y un límite al desarrollo de la subjetividad, el autocontrol se transforma en paranoia. Un tweet demasiado mordaz, un comentario desafortunado, una emoción mal calculada pueden hacer que la marca se resienta.

Es necesario entender esta producción de sujetos marca dentro de la economía de la atención (Davenport y Beck, 2001) donde prevalece la necesidad de estar siempre fuera, en lo público. El valor de la marca depende de su capacidad de copar la esfera pública, de hacerse notar y ser imprescindible dentro de la imaginería social. No hay nada peor para la marca que caer en el olvido, dejar de contar, dejar de estar en los sitios en los que es necesario estar, dejar de alternar con las marcas de las que puedes captar valor simbólico, perder tu espacio en las instituciones que validan el campo. En este sentido la producción de marca requiere un trabajo constante y arduo que puede ir en detrimento de otras tareas que también requieren tiempo y energía. Puede que esta sea la razón por la que la precariedad afectiva esté tan enquistada en la producción cultural. Como bien indica Virno en su texto seminal, en las industrias culturales es más fácil que afloren el miedo, el cinismo o el oportunismo, a otros estados emocionales. El estrés, la ansiedad o la fatiga por sobreexposición están a la orden del día. El tiempo que se dedica a cuidar el personaje público es tiempo que no se dedica a cuidar otros aspectos de la existencia. Franco Berardi “Bifo” ha insistido de forma reiterada que la energía libidinosa que se invierte en construir una marca seductiva es energía que no se deposita en la producción de otro tipo de afectos. La energía dedicada a producir el espacio y valor simbólico va en detrimento de la producción de otras formas de entender lo social en el que la hospitalidad y los cuidados predominan sobre la legitimación y la individualidad.

La marca culmina el proceso de individualización del sujeto, define de forma clara los contornos de la empresa y su área de influencia. Cuanto mayor sea tu brandscape más capacidad tendrás de afectar a los demás. Cuanto más prevalente sea tu presencia, más fácil acceder a espacios de remuneración, más fácil conseguir trabajos y proyectos. Teniendo en cuenta que en el sector cultural prevalece la economía de la atención, la necesidad de estar siempre presente, permanecer siempre visible es sumamente importante. Es en este contexto en el que podemos entender la emergencia de la figura del comisario/a estrella cuya marca está por encima de los contenidos que propone y que se mueve entre instituciones a las que legitima con su rúbrica. Vemos la importancia del artista freelance que se dedica de forma constante a producir su marca y que trabaja para definir su espacio simbólico en la esfera artística. El sujeto-empresa conferenciante es invitado a dar más conferencias si logra mantener su presencia pública de forma constante en el circuito de las conferencias, la empresa opinadora es invitada a opinar en todos los debates si es capaz de venderse de forma clara como un opinólogo profesional. La producción de contenidos acontece a nivel de la marca, lo importante es la autolegitimazión como elemento indispensable, los contenidos dejan de ser importantes: la comunicación como producción. Los beneficios se generan a través de charlas, talleres, conferencias y gracias a la participación en eventos públicos, es una economía de lo virtuoso, pura reproducción. De esta forma se exacerba la competición entre empresas. Es necesario significarse de forma clara y diferenciar bien tu nicho. Esta competición se realiza dentro de un ambiente de camaradería y aparente familiaridad que tan sólo en algunas ocasiones deja traslucir las tensiones y fuerzas sobre las que se sostiene. Utilizando la linterna Bourdiana vemos que luchas de egos, disputas por captura y capitalización de ciertos discursos y conocimientos, desacuerdos en torno a quién ha introducido y quién no una idea al circuito acontecen entre bambalinas. Los “espíritus animales” de Keynes nunca han dejado de estar presentes. Efectivamente son estas pequeñas crisis, este tipo de problemáticas las que nos ofrecen atisbos de aquellos aspectos que los sujetos-empresa no quieren dejar que cuele por las rendijas de su marca. Esta concurrencia entre empresas, esta lucha neoliberal por ocupar nichos de mercado utilizando tu cuerpo como dispositivo productivo va en detrimento de la construcción de comunidades. Los procesos de individualización extrema que promueve el mercado conducen irremediablemente a la destrucción de un tejido cultural común.

Prácticas de base comunitaria

Es en este contexto de competición entre sujetos-empresa, privatización de lo común y prevalencia de los intereses económicos sobre los culturales que re-emerge un interés por modelos diferentes de producción y de vida. En ese sentido podemos entender el renovado vigor con el que aparece en la escena el procomún, es decir, modelos de gestión comunales de recursos. Los sistemas de intercambio P2P, que además de ser extremadamente efectivos introducen lógicas provenientes de la “economía del don”(Mauss, 2010), proyectos de producción colectiva de conocimiento como puede ser la Wikipedia, espacios de gestión colectiva del acervo cultural como pueden ser archive.org o Project Gutenberg o la proliferación de licencias libres han contribuido a repensar las bases mismas de la producción cultural. De esta manera nos encontramos frente a una proliferación de iniciativas que contribuyen a generar procomún a través de su actividad económica, en el sector editorial Traficantes de Sueños constituye un magnífico ejemplo de ello. Todos los libros que editan se encuentran bajo licencias libres y disponibles en formato digital facilitando el acceso y su transformación productiva. El Periódico Diagonal nos muestra que se puede hacer periodismo utilizando licencias libres y creando contenidos críticos de forma sostenible. También encontramos espacios socio-culturales de gestión colectiva que son capaces de dar cabida a procesos culturales críticos y muy heterogéneos que apenas tienen visibilidad en los centros culturales institucionales, la Casa Invisible de Málaga ejemplifica este tipo de espacios. Vemos como la sociedad civil se organiza para producir procesos de investigación y discusión en torno a nuevos modelos económicos y propone soluciones a los problemas a los que las industrias culturales tradicionales no quieren enfrentarse, el caso del Free Culture Forum de Barcelona y los diferentes manuales e informes que ha generado nos muestra de forma prístina que en este sentido la sociedad va por delante del mercado.

Por su parte las administraciones siguen proponiendo marcos regulatorios y políticas miopes que defienden los intereses de los grandes grupos cuyos modelos de producción están en entredicho económicamente y faltos de legitimización social. La polémica y denostada “Ley Sinde-Wert”, el ACTA o la SOPA nacen auspiciadas por los grandes lobbies financiados por las industrias culturales y del entretenimiento en un intento desesperado por mantener un status quo decadente y disfuncional. Estas políticas-parche inciden en defender modelos de producción privativa, en las que se acumulan los beneficios en los pináculos de las cadenas productivas en lugar de pensar en modelos de producción de riqueza más distributivos como los que se han dado en el ámbito del denominado “software libre”. Esta realidad, es decir la producción colectiva de software cuyo código es accesible y editable pero que además permite su redistribución y venta con ánimo de lucro ha puesto en jaque muchas de las formas de entender la producción que se habían impuesto hasta el momento. Teniendo en cuenta que por sus condiciones resulta mucho más efectivo e innovador y que debido a su versatilidad y robustez ya está presente en un 60% de los servidores sobre los que funciona el internet, el software libre ha abierto las puertas a pensar en modelos no privativos de producción cultural en el que se dan beneficios a muchas escalas y en diferentes puntos de la cadena de valor.

Concluyendo, frente a la crisis que ha provocado la falta de legitimización pública de la producción cultural (que se ha traducido en recortes y la progresiva cesión de competencias públicas a la gestión privada), a la ineficacia para producir rentas distribuidas y modelos sostenibles por parte de las industrias culturales y por último, frente a los cambios en las formas de consumo y acceso a la cultura que ha propiciado el advenimiento de las tecnologías digitales, nos encontramos en un momento de total incertidumbre en lo que al futuro de la producción cultural se refiere. Buscando escapar a los procesos de privatización de los saberes colectivos y en un intento por escapar de la tiranía inherente a las formas de trabajo derivadas de devenir empresa vemos que aparece un nuevo mapa de prácticas y formas de entender la producción cultural que distan mucho de los cánones marcados por las industrias creativas. Lejos de la egolatría que define al sujeto-marca, se abre un interés por repensar comunidades (virtuales, afectivas, de cooperación) que puedan dar pie al desarrollo de otros modelos de subjetividad. En este campo de tensiones que se abre entre lo público y lo privado emergen modelos de trabajo que podrían ofrecer alternativas a las formas imperantes de entender la producción cultural. Sin duda estamos en el mejor momento para explorarlas y alumbrar estas formas menos conocidas de ser y producir, tut turú turú turut turut tu…

Bibliografía

Berardi “Bifo”, F (2008) Precarious Rhapsody. Minor Compositions, London

Bourdieu, P (2010) La distinción. Taurus Ediciones, Barcelona

Davenport and Beck (2001) The Attention Economy: Understanding the New Currency of Business. Harvard Business Press

Foucault, M (2008) The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978-1979. Palgrave, London

Lazzarato, Corsani, Negri, (1996) Le bassin de travail inmmatériel dans la métropole parisiens, Editions de Gallimard, Paris

Lury, C (2004) Brands: The Logos of the Global Economy. Routledge, London

Mauss, M (2010) Enseayo sobre el don. Katz, Buenos Aires

Rendueles, C (2005) Egolatria. Krk Ediciones, Oviedo

Rowan, J (2010) Emprendizajes en cultura. Traficantes de Sueños, Madrid

Virno, P (2003) Virtuosismo y revolución. Traficantes de Sueños, Madrid

La figura del emprendedor (olvida guiños a las chicas) es el nuevo dios. Reformular el “búscate la vida” por “saca ese emprendedor que llevas dentro” es la línea oficial de cualquier gobierno del primer mundo que se precie. Los americanos nos llevan ventaja pero tiempo al tiempo. Seguro que nos igualamos en la cantidad de luces de neón que apuntan a esta nueva religión.

Por si te interesa enredar con esto de la “marca”, que sepas que es muy probable que un chaval que tenemos como becario empiece en breve su doctorado sobre “branding abierto”, “co-branding” y asuntos relacionados. Nos leemos.

Salud, compañero.

Buenas Julen, pues estoy ya bastante enredado con esto de las marcas así que con muchas ganas de leer cosas y conocer otros trabajos. Ya me pasarás los datos de la persona que comentas. Y sí, muchos neones apuntan hacia esa dirección, pero la luz de neón siempre se ha llevado mal con la lectura y el estudio 🙂

Jaron, el chaval que te digo es Jon Saez: https://twitter.com/#!/jonsaez

Twitteo en breve.